面倒な段取りもいらず、油まみれにもならず、切り粉もでず。、大量の周辺ツールもいらない。それが3Dプリンタ。

3Dプリンタ。

液体の樹脂(光造形レジン)や線状に形成された樹脂(フィラメント)を使用し、最終的に立体物を形成するマシンです。

今までこのサイトで取り扱ってきた旋盤やフライス盤は

- 板や棒などの素材の塊を「削り出して」立体物を作る

動作をしていたのに対し、3Dプリンタは

- 素材を「積み重ねて」立体物を作る

ことができます。この違いはとても大きく、以下のメリットがあります。

立体物を作るうえでの形状制約が極めて少ない

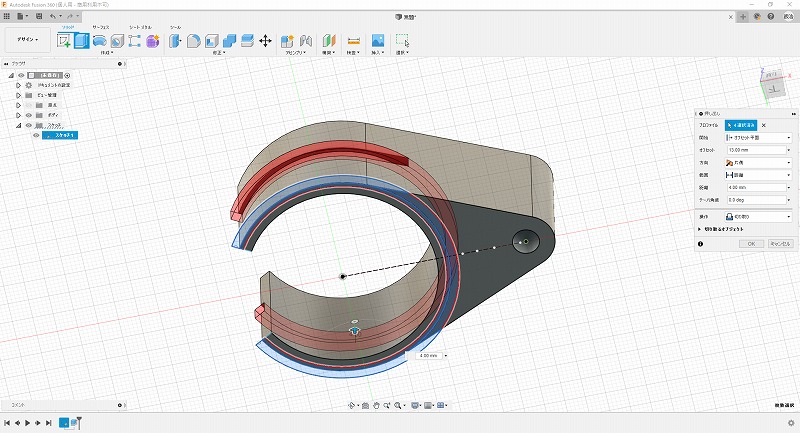

削り出して立体物を作る場合、その切削を行う切削工具(エンドミル、バイト、ドリル)の形状から「加工できない形状」が存在します。例えば以下のような形状。

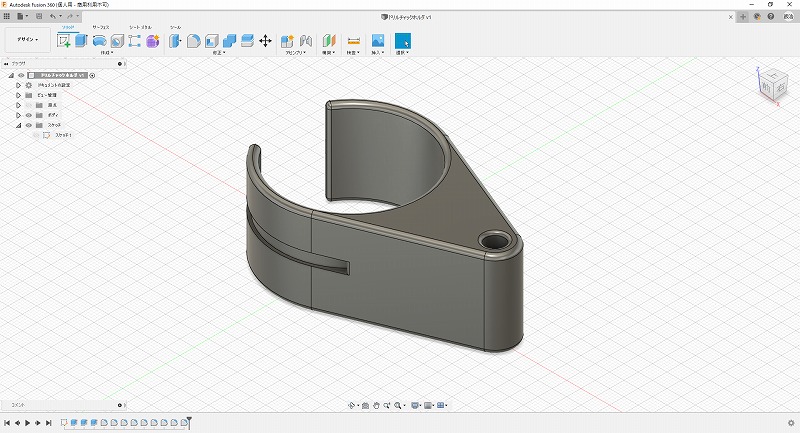

この「チャックハンドルホルダ」は、取り付けるためのタイラップが通るトンネルが立体物を貫通しており、かつ湾曲しています。

この図の赤い部分が、トンネルとして掘られています。

この形状は部品を2ピースに分割しない限り、「削り出し」では作成することはできません。3Dプリンタであれば容易にワンピースで作れてしまうわけです。開けたいトンネルが曲がりくねっていたとしても問題ではありません。

立体物を作るうえでの周辺設備・工具が極めて少ない

例えばCNCフライス盤を使用するうえで、CNCフライス盤本体以外に必要な設備や工具類はなにがあるでしょうか。

- エンドミル一式

- ドリル一式

- バイスやステップクランプ等の固定具一式

- 調整用のレンチ類一式

- エッジファインダ、ノギス、マイクロメーター等計測機器一式

- 注油・整備系工具一式

- CAD/CAM用のPC

- CNCコントロール用のPC、基盤一式

- 切り粉の掃除用具一式

などなど・・・。材料切断用のバンドソーなども入れてしまえばさらに増えます。これらの数も膨大ですがその価格も膨大。たいていの場合フライス盤本体以上にコストがかかります。

対して、3Dプリンタを使用するときに必要な3Dプリンタ以外に必要な設備や工具類はなんでしょう?特に必要なものが少ない「熱溶解積層方式」を例に挙げると

- データ受け渡し用のマイクロSDカード(でもたいてい本体に付属してる)

- 立体物を取り外すためのスクレーパー

- コピー用紙(何に使うかは後述)

- CAD/CAM用のPC

・・・くらいしか、必要ではありません。それらはそれぞれ数百円で購入できるものばかりなのです。

これは3Dプリンタを始めるうえでの大きなメリットです。

場所を取らない

フライス盤と旋盤を両方所有すると(たいていの場合、所有する羽目になる)、これくらいのスペースが必要になります。コレ、私の作業スペースです。

ほぼ、部屋1室を占有しています。え、そんなに場所取るのってお思いの方もいらっしゃると思いますが・・・実はこれはまだ省スペースなほうで、そのためにガレージや小屋を建てちゃう方もいるくらい。

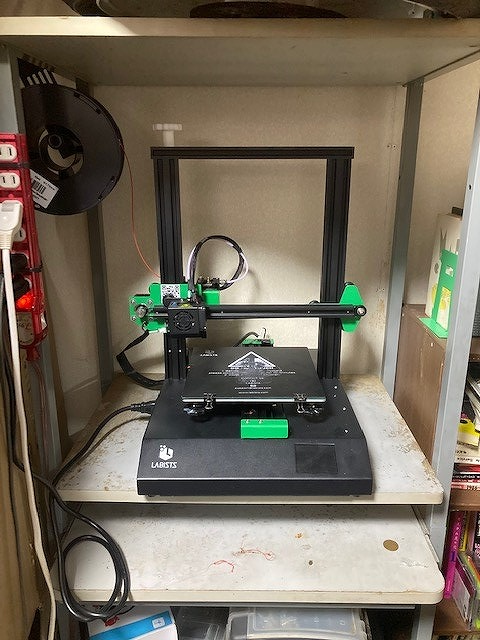

対して3Dプリンタの占有スペースは?

これだけです。私はパソコンデスクを使用して設置していますが、本当に占有しているスペースはこれだけです。

CNCフライス盤やCNC旋盤と異なり、パソコンと3Dプリンタを接続しなくていいこともスペースの自由度をさらに向上させています。つなげる必要があるのは電源ケーブルだけなんです。

(全くと言っていいほど)周囲が汚れない

以前、私が「趣味のミニフライス盤 覚えておきたい基礎知識」を書いたとき、こう記しました。

どこにフライスを置くか、を検討しなくてはなりません。

とにかく切粉(キリコ、と呼びます)が大量に出ます!金属加工とは成果物を生産する作業なのか、切粉を生産する作業なのか深く深く悩んでしまうくらい、大量の切粉がでます。

恐らくフライス盤や旋盤を使用したことない方には信じられないくらい、金属の小さく鋭い切りくずが大量に出ます。この処理がとても大きな問題となります。

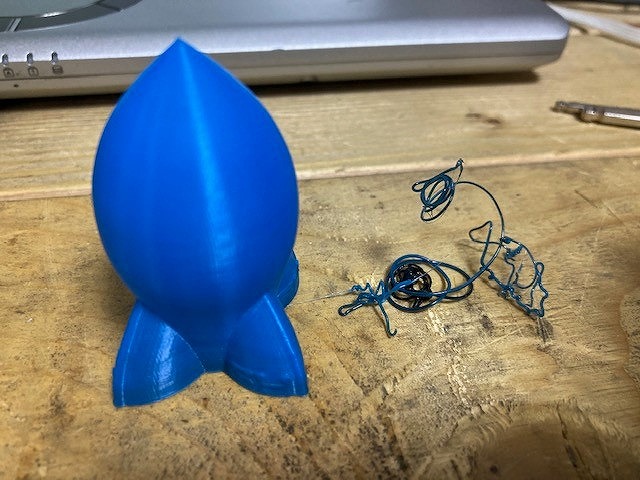

対して3Dプリンタ。特に熱溶解積層方式であればほとんどごみは出ません。

左のロケットのおもちゃ(サンプルプリント品)を作るのに出たごみは、右側の糸くずのようなフィラメントの端っこだけ。

これは画期的!

ランニングコストが低い(熱溶解積層方式の場合)

フライス盤や旋盤で立体物を作るときには、当然ですが材料となるジュラルミンなどの板や丸棒を購入する必要があります。

これは作る対象の形状に合わせて調達するのが当たり前で、同じ2017ジュラルミンの板でも、5mm、7mm、8mm、10mm・・・とそれだけの種類をストックしておく必要があります。丸棒も同様。

もちろん、10mmの丸棒を削って6mmにしてから加工をするということもできますが、比較的高価な金属材料でそんなことをすれば勿体ないですし、時間的なロスも大きいわけ。

対して熱溶解積層方式の3Dプリンタは、色こそいろいろありますがフィラメントを1本持っているだけでどんな形状でも作成することができます。

そしてフィラメントの相場は1kgで3,000円弱。これ1本で1か月や2か月は持つはず・・・。

光造形方式と熱溶解積層方式の比較

3Dプリンタ。先に説明した通り、我々が自宅に設置するために選択できるものは

の2種類です。

本サイトでは「熱溶解積層方式」を中心に解説することはすでに規定事項(!)なのですが、とりあえず比較をしてみましょう。

| 造形方式 | 光造形 | 熱溶解積層 |

|---|---|---|

| 主な用途 | フィギュアやアート作品等、精密かつ美しい表面仕上げが要求されるもの | 多少表面が荒くても構わないような実用品 |

| 使用する素材 | 光で硬化する液状のレジン | 熱で軟化する線状に形成されたフィラメントリール |

| 機械の動き | 1軸。Z方向のみに動き、XY面はガラス面に移した陰を通して光を照射することで造形する | 3軸。熱せられ液状化したフィラメントが細いノズルから練り出され、これを左右前後上下に動かすことで造形する |

| 手間 | 大変。加工前に液状のレジンを注ぎ込み造形、終わったあとは残ったレジンを濾してボトルに戻す、そして機械の洗浄、加工品の2次硬化等・・・ | 簡単。余分に印刷したラフト等をバリバリはがすだけ |

| 代表製品 |

同じ3Dプリンタといえど、その構成や作成できる立体物にはあまり共通点はありません。

極めて表面が滑らかな、かつ精密な立体物を作ることができます。

表面には0.2mm程度の積層痕(地層のようなガタガタ)ができてしまいますが、作業の前処理・後処理がほとんどなく、工作室ではない普通の部屋で切り粉もにおいも気にせず気軽に立体物を作ることができます。音はちょっとうるさいかしら、でもアルミの切削音に比べれば雲泥の差です。

このサイトは機械加工系サイトということもあり、個人的にはまずは手軽な熱溶解積層方式をお勧めしたいところであります。

という感じでしょうか。

3Dプリンタを買う前の注意点・考慮点

3Dプリンタを買う前に。

なんて書きましたが、実は先から申し上げている通り購入するための敷居はとても低い3Dプリンタ、じつはそれほど考慮することや覚悟することはありません。

感覚的には家電、例えばちょっと高機能な電子レンジを買うくらいのワクワク感が持てれば十分です。これ買ったらどんな新しいことができるんだろう?という期待感さえあれば・・・。

ただ、3Dプリンタはその設定やノウハウも含め使いこなすには大した時間はかかりません。文字通り誰でもできます。

問題は、印刷前の「設計・作図」なんですねえ。

3DCAD(Fusion360)を使えますか?

これ、これに尽きます。

CNCフライス盤やCNC旋盤であれば習得の容易な(それこそ直感的に操作できる鍋CADとかもありますし)2DCADを使用すればOKです。また単純な切削であれば、テキストベースで手書きでGコードを描くことも不可能ではありません。

対して立体物を制作する3Dプリンタは、3DCADの活用が必須です。そして3DCADで制作した立体図面をSTLファイル形式に変換し、それをスライサーソフトを通すことでようやく3Dプリンタに食わせるGコードを生成することができます。

スライサーソフトは凝ったことをしなければ使用は容易、やはり問題は3DCADです。

一応、本サイトで簡単な2.5次元の立体物を作れる程度の解説ページを用意しています。

※趣味の3DCAD(Fusion 360) 基本的な使い方(猿でもわかるFusion360)

こちらをざっと参照して頂き、まあこれくらいならできるかな?と思われたのであれば、もう大丈夫(笑)。

なお、実は正規なもの・少々怪しいもの(版権的に)含めネットをあされば大量のSTLファイルがころがっています。

これらをダウンロードして印刷して遊ぶだけであれば、3DCADを使用しなくてもとりあえず3Dプリンタを使用することはできます。

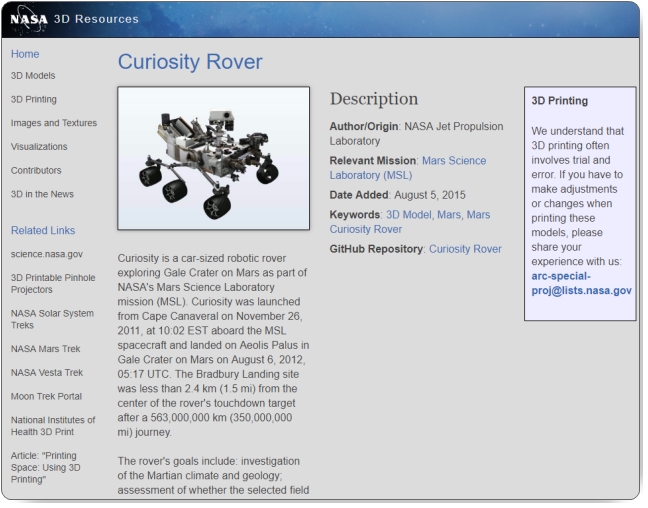

例えばNASAのサイトに行けば大量の、それこそ数年は遊べるくらいのSTLファイルがアップロードされています。

火星無人ローバーのモデルなんて、作ってみたいですねえ。

とはいえ、やはり

- 思いついたものを

- ささっと3DCADで立体作図して

- ぱっと3Dプリンタで印刷して

- 実際に使う

というプロセスはぜひ体感してみるべきものであり、大げさではなく新たな異次元の楽しみがそこにはあります。もしあなたにお子さんがいらっしゃるのであれば知的好奇心を引き出すには最適なツールです。

いかがでしょう、3Dプリンタ欲しくなりましたか?

3Dプリンタの楽しみ方

いろいろ書かせて頂きましたが

3Dプリンタは立体作成の最初の一歩

として申し分のないものであることは間違いありません。

旋盤やフライス盤に手を出す方はそうとうな・・・アレといいますか・・・好きものというか変わり者・・・ですよね。あ、もちろん私もです。

しかし3Dプリンタは家電感覚で手を出すことができます。

ですから、3Dプリンタを使ってみたいなあ、という方はもちろんなのですが金属加工含め、ゼロから立体物を自分で生み出したいという欲求を持っている方にとっては最適の入門用ツールであるといえます。3Dプリンタで立体物を作ることに慣れたら、それからCNCフライス盤やCNC旋盤といった「削り出し金属加工」にトライしてみるのもよいかな、と思う次第。

もちろん、すでにCNCフライス盤やCNC旋盤を使いこなしている方は、造作もなく3Dプリンタを使いこなすことができるでしょう。いちいち油と切り粉まみれにならずとも、ちょっとした小物を容易に安価に作り出すことができます。大幅な「時短」を実現できます。

そう、こいつを「持っている」と「持っていない」では、「できること」に大きな差が生まれます。

ぜひ、一緒に楽しみましょう!

私も使っているお勧めの3Dプリンタ、LABISTS 3DプリンターET4はこちら

私が使用している3Dプリンタはこれ、LABISTS 3DプリンターET4。

詳細は詳しく説明いたしますが、ポイントは以下の通り。

- 圧倒的な低価格:2万円台で購入可能(結構変動します、今は¥26,800

ですね。こまめにチェックを)

- 私が考える必要な機能:自動レベリング、フィラメント切れ検出機能、停電印刷継続機能、ヒードベッドが全てついている

- 家庭用としては最大級の加工範囲:220 x 220 x 250mm

これより安い1万円台の3Dプリンタもありますが、自動レベリングやフィラメント切れ検出機などの必須機能がないはずです。また印刷範囲も小さくてそれこそおもちゃしか作れません。

はじめは1万円のでいいかな、と思うかもしれませんがこのサイトをご覧になるような方であれば、このクラス(3万円未満)を選択して間違いはない、と私は断言しちゃいます!

とにかく、思いついた立体がパソコンとLABISTS 3DプリンターET4が手元にあるだけで、面倒な段取りもいらず油まみれにもならず切り粉もでず、クリーンに制作できるのは本当に楽しい!